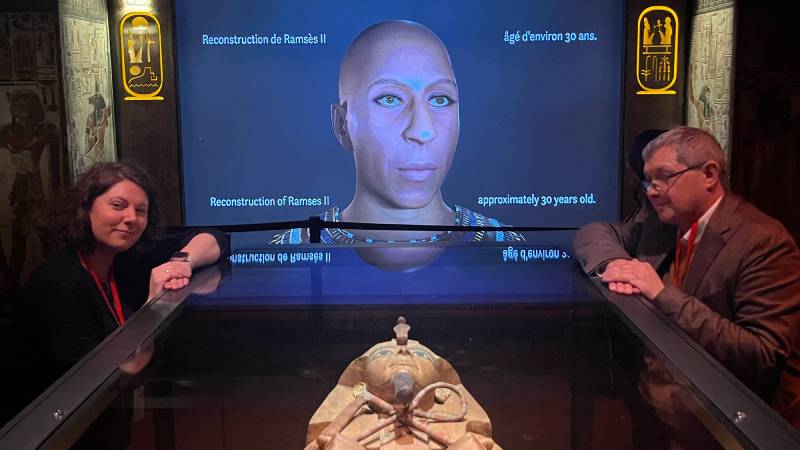

Rencontre exclusive avec Dominique Farout et Bénédicte Lhoyer

27 mai 2023 – 17h54

Ramsès II, le pharaon emblématique de la 19e dynastie (étape du Nouvel Empire) de l’Égypte ancienne, a rendez-vous en France et devant un public international.

Du 7 avril au 6 septembre, 180 objets de l’époque de Ramsès II et appartenant au roi lui-même seront exposés à Paris, France. Il a une dimension universelle, car c’est avec la « cartouche » de ce pharaon que Jean-François Champollion, après des années de travail, est parvenu à commencer à déchiffrer les hiéroglyphes. Cette exposition présente le plus long règne des pharaons : Ramsès II a régné pendant 67 ans. Il est décédé à l’âge de 91 ans, alors que l’espérance de vie moyenne était de 35 ans. Ses « grandes épouses royales », le fils de Seti I, étaient les célèbres Nefertari et Isis-Neferet. Non seulement il était le père de 100 enfants, mais il était également connu comme un bâtisseur royal : il a construit des temples, une nouvelle capitale dans la région du delta, Pi-Ramsès, et bien sûr le temple monumental d’Abou Simbel.

Lorsque son règne a commencé la rivalité avec les « Hittites » (dans ce qui est aujourd’hui la région de la Turquie), il a réussi à créer une zone de prospérité et d’expansion économique. La bataille de Kadesh en -1275 a stabilisé la présence nord de l’Égypte et avec elle les approvisionnements en cuivre et les voies de navigation méditerranéennes. Avec la région de la Nubie et du « Pount », l’Égypte a accès à l’or et aux pierres précieuses, ainsi qu’au lapis-lazuli.

Communiquant le pharaon, les constructions se conjuguent à une glorification qui participe à la puissance de projection de l’empire égyptien. C’est cette époque et cette figure historique qui occupe le devant de la scène à Paris.

El Diario de Hoy a pu découvrir les trésors de l’exposition avec le commissaire, l’égyptologue, spécialiste Jean-François Champolion, Dominique Farout et la conseillère scientifique Bénédicte Lloyer. Ces érudits appartiennent à l’école française d’égyptologie, la France ayant un lien très particulier avec les égyptologues et collègues égyptiens depuis le XVIIIe siècle. L’expédition du général Bonaparte (futur Napoléon) en 1798 est accompagnée de scientifiques qui lui ouvrent les portes d’une passion qui ne s’est jamais démentie depuis. Le ministre du Tourisme et des Antiquités Ahmed Issa et le grand égyptologue Zahi Hawass étaient présents au vernissage de l’exposition en avril dernier.

Nous vous invitons à participer à une immersion exclusive avec deux personnalités de l’égyptologie française qui se soucient de l’Égypte : Dominique Farout et Bénédicte Lhoyer. Dominique Farout répond à l’interview.

Pourquoi l’exposition sur Ramsès II, l’or des pharaons, que vous organisez avec l’Égyptien Zahi Hawass, est-elle si opportune ?

Les pièces exceptionnelles présentées témoignent d’une période de grande prospérité et de l’aboutissement d’un art royal et de la dévotion aux dieux.

Mais aujourd’hui cette réalité est complétée par de nouveaux outils numériques qui permettent de reconstituer, à partir de documents, d’objets et de hiéroglyphes, à la fois l’apparition de personnages historiques et les monuments ou événements qui ont marqué l’histoire. L’exposition commence par la bataille de Qadesh, sur laquelle je travaille depuis des années. Ramsès II l’a communiqué car, après tout, c’était une victoire psychologique : le roi hittite Muwattalli II a perdu le respect du pharaon parce qu’il a tenté de forcer le combat sans respecter les règles de l’époque. Cette victoire politique et l’unité des troupes égyptiennes qui en a résulté ont ouvert le plus long règne de l’histoire de l’Égypte ancienne. La dimension grandiose des monuments, la délicatesse de l’orfèvrerie, l’identification aux dieux à la suite d’un règne exceptionnel pour sa durée sont autant de preuves de la réussite d’une période de prospérité économique.

Cette exposition s’inscrit dans un moment scientifique particulier : ces dernières années ont été marquées par de nombreuses découvertes archéologiques en Égypte. Elle révèle aussi de nouveaux égyptologues, tant en Egypte qu’en France…

Par exemple, 2 000 têtes de bélier momifiées ont été découvertes dans l’ancienne ville d’Abydos en mars dernier. Nous avons pu organiser cette exposition avec le Conseil Suprême des Antiquités de la République Arabe d’Egypte ainsi qu’avec Cityneon et l’exposition du patrimoine mondial. Mon contre-commissaire de l’exposition est Zahi Hawass. Le grand avantage de ces événements est qu’ils produisent de nouvelles figures de l’égyptologie, comme Bénédicte Lloyer.

Bénédicte Lhoyer, pourquoi pensez-vous que cette exposition est si importante ?

L’Egypte a une capacité incroyable à faciliter l’exposition de pièces emblématiques de son histoire : c’est le masque du pharaon Toutankhamon en 1967 lors d’une exposition à Paris qui a mis en lumière le rôle d’une grande dame de l’égyptologie de l’époque, Christiane Desroches-Noblecourt. Aujourd’hui, à l’occasion de l’exposition Ramsès II, on raconte des objets extraordinaires comme le sarcophage de Ramsès II et le sarcophage en argent d’un de ses successeurs, Shoshonq II intéressé à découvrir une culture, étant très accessible. Il s’agit de faire connaître l’Egypte. Le fait que la France ait été le seul pays d’Europe choisi pour cette exposition rappelle le lien particulier qui existe entre les deux pays. L’inclusion de ces objets inestimables est une manière de célébrer l’amitié entre la France et l’Egypte. N’oublions pas que nous sommes les pays qui ont touché à l’égyptologie : grâce à Jean-François Champolion (1790-1832), savoir déchiffrer les hiéroglyphes était crucial.

Pourquoi Ramsès II vous apparaît-il comme un pharaon contemporain ?

C’est un chiffre qui révèle la richesse des cultures à travers le monde. En Amérique latine, les cultures précolombienne, maya, aztèque, inca, mais aussi olmèque et pipil d’Amérique centrale tissent des liens. Je pense à l’architecture et bien sûr aux pyramides que l’on peut voir en Amérique Latine.

Avec Ramsès II il y a l’idée d’une civilisation rayonnante, c’est-à-dire une civilisation très bien organisée, avec une conscience politique, un art raffiné. Des traces restent visibles de toutes ces civilisations, à commencer par les Égyptiens. On peut comparer l’âge pharaonique avec l’or des Incas ou des Mayas. C’est-à-dire cette idée de la permanence des éléments restant dans le temps. C’est là qu’intervient l’idée d’un héritage.

Ce sont vraiment des aspects qui unissent les civilisations. Après tout, c’est la dimension humaine de l’histoire qui permet une approximation. Nul doute qu’il y ait la même fascination. Et l’idée de mystère surgit, c’est-à-dire de choses qui défient nos investigations. Il y a encore tant à découvrir et cela crée un environnement exceptionnel. Il offre la possibilité d’approfondir nos connaissances et de nous mettre constamment à jour. Nous pouvons établir un parallèle entre les pierres de lapis-lazuli et le jade précolombien, des matériaux sacrés qui établissent un lien avec les dieux. C’est-à-dire que cette matière scientifique favorise une forme diverse de l’esprit humain que nous sommes maintenant heureux de comprendre. Pour nous, contemporains du XXIe siècle, il a un sens.

Que reste-t-il de Ramsès II ?

Il est le pharaon par excellence. On pourrait dire qu’il était un roi de la communication : il savait très bien comment valoriser son image. Il saisit toutes les occasions pour faire de l’Égypte un lieu de construction permanente durant son règne. Il est le roi que nous n’oublierons jamais. Il a fondé ses cultes. Il a laissé derrière lui des bâtiments et des géants dans tout l’empire. On connaît ce pouvoir par des découvertes récentes : je pense aux 2 000 têtes de béliers déterrées il y a quelques semaines à Abydos, la cité du dieu Osiris. Cette réalité révèle le défi auquel l’Égypte est confrontée aujourd’hui, la nécessité de préserver et de continuer à découvrir le patrimoine. Je pense que nous venons d’entrer dans l’égyptologie! Nous avons commencé il y a 200 ans. Nous manquons encore de capitales, rois. Par exemple, il nous manque Ramsès VIII dans la Vallée des Rois de la vingtième dynastie. Plus récemment, nous n’avons pas encore découvert le tombeau de Cléopâtre.

Ramsès fut un incroyable artisan de la paix : la bataille de Qadesh annonce une période de paix, de développement et d’expansion commerciale qui marquera son règne. Qadesh a consisté en une lutte d’influence et l’ouverture du contrôle des routes commerciales dans des régions qui incluent désormais la Turquie, le Liban, la Syrie, mais aussi la partie orientale de la Méditerranée. C’est une région qui permet l’accès aux produits essentiels. L’égyptologie a montré que cette bataille était en fait un piège tendu par les Hittites à Ramsès II. Le pharaon s’intéressait au port de Tsumur, qui lui permettrait de se rendre à Cipre, qui signifie « cuivre » en grec. En d’autres termes, Ramsès voulait préserver les voies qui lui apportaient le cuivre. Les Hittites ont tout fait pour l’attirer à Qadesh, où il se rend avec la division Rê, mais sont coupés de ses troupes et offrent à Mouwatalli un angle d’attaque.

D’une marche forcée, son armée réussit à atteindre le pharaon en une nuit, qui put tenir tête à son adversaire hittite, qui n’avait pas respecté les règles de l’époque. Le roi hittite avait acheté sa coalition de mercenaires lorsque l’armée égyptienne était soudée et, pourrait-on dire, unie par le patriotisme et la loyauté envers le pharaon.

La simple présentation de sa puissance militaire retrouvée grâce à la motivation et à l’unité de ses soldats a envoyé un message politique au roi Mouwatalli, qui a été laissé comme un imposteur et a attribué le bon rôle à Ramsès II, qui a mythifié la bataille de Qadesh pour apparaître encore plus divin quand il était au début de son règne. N’oublions pas que Pharaon est aussi le dieu sur terre.

L’une des grandes structures associées à Ramsès II est le temple d’Abou Simbel. Que représentait-il ?

C’est un temple que Ramsès II a construit pour lui et pour l’éternité. Ce n’est pas sa tombe. Mais ce temple lui permet d’être à la hauteur de son nom et de se placer au cœur du panthéon des dieux égyptiens. Le temple est nourri par le soleil puis par Rê. A l’intérieur, Rê, Ramsès, Amun et Ptah apparaissent ensemble. Ce sont les dieux principaux de l’époque où Ramsès est devenu le dieu de sa vie.

« Amateur de café d’une humilité exaspérante. Spécialiste de l’alimentation. Faiseur de troubles passionné. Expert en alcool diabolique. »